Mutuelle santé : les maladies chroniques de l’intestin

- Qu’est-ce qu’une maladie chronique de l’intestin ?

- Les deux principales maladies inflammatoires chroniques : Crohn et Rectocolite hémorragique (RCH)

- Les autres maladies chroniques de l’intestin à ne pas négliger

- Facteurs de risque et hypothèses sur l’origine des maladies chroniques

- Reconnaître les symptômes spécifiques et s’orienter vers un diagnostic

- Les étapes clés du parcours diagnostique

- Prise en charge médicale : traitements et suivi à long terme

- Frais de santé spécifiques aux maladies intestinales chroniques

- Garanties incontournables pour les patients souffrant de MICI

- Zoom sur les prestations complémentaires : analyses, examens et traitements alternatifs

- Le cadre légal : ALD (Affection de Longue Durée) et modalités de prise en charge

Les maladies chroniques de l’intestin, comme la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique, entraînent une inflammation durable et des troubles digestifs nécessitant un suivi médical. Leurs causes incluent la génétique, l’alimentation et le stress. Le diagnostic repose sur des examens biologiques et d’imagerie. Le traitement combine médicaments anti-inflammatoires, alimentation adaptée et parfois chirurgie. Le coût des soins, souvent élevé, peut être pris en charge via l’ALD et des mutuelles spécifiques. Des prestations complémentaires, comme la diététique ou les thérapies alternatives, améliorent la qualité de vie. Une bonne couverture santé est essentielle pour assurer un suivi efficace.

Qu’est-ce qu’une maladie chronique de l’intestin ?

Les maladies chroniques de l’intestin regroupent diverses pathologies affectant durablement le tube digestif. Elles se caractérisent par une inflammation persistante, des douleurs abdominales, des troubles digestifs et parfois des complications graves. Ces maladies nécessitent un suivi médical régulier afin d’éviter des aggravations ou des impacts plus lourds sur la santé.

Les causes et facteurs de risque

Plusieurs éléments peuvent favoriser l’apparition d’une maladie intestinale chronique. Une prédisposition génétique joue souvent un rôle majeur, notamment dans des pathologies comme la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. L’environnement et l’alimentation influencent également l’évolution de ces maladies. Un mode de vie stressant, le tabagisme ou une alimentation déséquilibrée peuvent aggraver les symptômes. Certaines infections intestinales mal soignées sont aussi des déclencheurs potentiels.

Les symptômes et conséquences sur la vie quotidienne

Les troubles digestifs chroniques altèrent significativement la qualité de vie des patients. Les douleurs abdominales, les diarrhées fréquentes, la fatigue persistante et la perte de poids sont des signes courants. Ces symptômes peuvent perturber les activités quotidiennes, impactant le bien-être et l’équilibre psychologique des personnes concernées. Un suivi médical adapté et un traitement spécifique permettent souvent d’atténuer ces désagréments et de stabiliser la maladie.

Les deux principales maladies inflammatoires chroniques : Crohn et Rectocolite hémorragique (RCH)

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin affectent le système digestif sur une longue durée. La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique sont les formes les plus répandues. Elles provoquent des douleurs, des troubles digestifs et une inflammation persistante nécessitant un suivi médical adapté.

Différences entre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique

La maladie de Crohn peut toucher l’ensemble du tube digestif avec des lésions segmentées et profondes. Elle se manifeste par des douleurs abdominales intenses, des diarrhées fréquentes et une grande fatigue. La rectocolite hémorragique se limite quant à elle au côlon et au rectum avec une inflammation continue. Elle entraîne des épisodes de diarrhée sanglante, une perte de poids et un épuisement marqué.

Conséquences sur le quotidien et prise en charge médicale

Ces pathologies altèrent fortement la qualité de vie des personnes atteintes, nécessitant des ajustements quotidiens. Les poussées inflammatoires imprévisibles obligent à adapter le régime alimentaire, limiter certains efforts et suivre un traitement spécifique. Les thérapies médicamenteuses réduisent l’inflammation et améliorent les symptômes pour mieux stabiliser la maladie. Lorsque les traitements deviennent insuffisants, une chirurgie peut être envisagée pour éviter des complications graves.

Les autres maladies chroniques de l’intestin à ne pas négliger

Certaines maladies chroniques de l’intestin restent moins connues mais nécessitent une attention particulière. Elles provoquent des troubles digestifs persistants, une gêne quotidienne et parfois des complications sévères sur le long terme. Un diagnostic précis permet d’adapter les traitements et de limiter l’impact des symptômes.

Le syndrome de l’intestin irritable et ses effets sur le bien-être

Le syndrome de l’intestin irritable entraîne des douleurs abdominales, des ballonnements et des troubles du transit. Cette affection fonctionnelle altère le confort digestif sans provoquer d’inflammation ni de lésions visibles. Le stress, l’alimentation et certaines intolérances aggravent souvent les manifestations de cette pathologie inconfortable.

La maladie cœliaque et ses conséquences sur l’organisme

La maladie cœliaque est une affection auto-immune liée à une intolérance permanente au gluten. L’ingestion de cette protéine provoque une inflammation de l’intestin grêle, altérant l’absorption des nutriments essentiels. Une alimentation strictement sans gluten constitue le seul traitement efficace pour éviter les complications associées.

L’importance d’un suivi médical et d’une alimentation adaptée

Ces pathologies nécessitent un accompagnement médical régulier afin de mieux contrôler les symptômes. Une alimentation spécifique, associée à des traitements adaptés, améliore considérablement la qualité de vie des patients. L’écoute du corps et l’adaptation des habitudes alimentaires permettent d’atténuer les désagréments liés à ces maladies chroniques.

Facteurs de risque et hypothèses sur l’origine des maladies chroniques

Les maladies chroniques résultent de multiples facteurs qui favorisent leur apparition et leur évolution progressive. L’interaction entre la génétique, l’environnement et le mode de vie joue un rôle déterminant. Comprendre ces éléments permet d’adopter des mesures préventives et d’améliorer la prise en charge.

L’influence des prédispositions génétiques et des réactions immunitaires

Les antécédents familiaux augmentent considérablement le risque de développer une maladie inflammatoire chronique. Certaines anomalies génétiques perturbent le fonctionnement du système immunitaire, provoquant une réaction excessive contre l’intestin. Cette réponse inflammatoire inappropriée entraîne des lésions persistantes et des troubles digestifs importants.

L’impact de l’environnement et des habitudes alimentaires

L’exposition prolongée à des substances toxiques, la pollution et certains produits alimentaires aggravent les risques. Une alimentation déséquilibrée, riche en aliments transformés, favorise l’inflammation et perturbe la flore intestinale. L’appauvrissement du microbiote joue un rôle clé dans l’apparition de troubles digestifs chroniques.

Le rôle du stress et des déséquilibres hormonaux

Le stress répété affecte la régulation du système nerveux, augmentant la sensibilité intestinale et les poussées inflammatoires. Les déséquilibres hormonaux influencent également la perméabilité intestinale, rendant l’organisme plus vulnérable aux agressions. Une meilleure gestion du stress contribue à limiter l’évolution de certaines pathologies chroniques.

Reconnaître les symptômes spécifiques et s’orienter vers un diagnostic

Les maladies chroniques de l’intestin se manifestent par des symptômes persistants qui altèrent la qualité de vie. L’identification précoce des signes permet une prise en charge adaptée pour limiter les complications. Un diagnostic précis repose sur des examens approfondis et une évaluation des antécédents médicaux.

Les troubles digestifs récurrents et leurs conséquences sur le quotidien

Les douleurs abdominales fréquentes, les diarrhées inexpliquées et les ballonnements excessifs sont des signaux d’alerte. Ces symptômes perturbent l’alimentation, le sommeil et les activités journalières, impactant le bien-être général. Une surveillance attentive des manifestations aide à mieux comprendre l’évolution de la maladie.

La fatigue chronique et les signes associés aux carences nutritionnelles

Une sensation d’épuisement prolongée accompagne souvent ces pathologies en raison d’une mauvaise absorption des nutriments. Une perte de poids involontaire, des carences en fer ou en vitamines indiquent une atteinte intestinale avancée. Ces manifestations nécessitent un suivi médical rigoureux pour éviter les complications associées.

Les examens médicaux et l’importance d’une consultation spécialisée

Le diagnostic repose sur des analyses sanguines, des tests d’intolérance et des explorations endoscopiques ciblées. La consultation d’un spécialiste permet d’établir un protocole de soins adapté à chaque situation. Une prise en charge précoce améliore significativement le pronostic et le confort des patients.

Les étapes clés du parcours diagnostique

L’identification d’une maladie chronique de l’intestin repose sur une démarche progressive et rigoureuse. Le patient doit consulter un spécialiste dès l’apparition de symptômes persistants pour éviter des complications. Un suivi médical structuré permet d’établir un diagnostic précis et de proposer un traitement adapté.

La consultation initiale et l’évaluation des antécédents médicaux

Lors de la première consultation, le médecin interroge le patient sur ses symptômes et son mode de vie. L’analyse des antécédents familiaux et des habitudes alimentaires aide à orienter les premiers examens. Une observation attentive des signes cliniques permet d’évaluer la gravité de la situation.

Les examens biologiques et l’exploration de l’état intestinal

Des analyses sanguines sont prescrites pour rechercher des marqueurs inflammatoires et d’éventuelles carences nutritionnelles. Des tests de selles permettent d’identifier la présence de bactéries pathogènes ou d’une inflammation persistante. Ces examens apportent des indices essentiels pour affiner le diagnostic et déterminer la maladie sous-jacente.

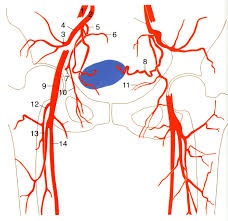

L’endoscopie et l’imagerie pour confirmer la présence de lésions

Une coloscopie ou une endoscopie digestive est souvent nécessaire pour visualiser directement l’état des muqueuses intestinales. L’imagerie médicale, comme l’IRM ou le scanner, complète ces investigations pour détecter d’éventuelles complications. Ces techniques permettent d’obtenir un diagnostic fiable et de mettre en place un traitement efficace.

Prise en charge médicale : traitements et suivi à long terme

La prise en charge des maladies chroniques de l’intestin repose sur des traitements adaptés et un suivi continu. L’objectif est de contrôler l’inflammation, soulager les symptômes et prévenir les complications graves. Chaque patient bénéficie d’un protocole personnalisé pour améliorer sa qualité de vie.

Les traitements médicamenteux pour réduire l’inflammation et les poussées

Les anti-inflammatoires sont souvent prescrits pour limiter les épisodes aigus et stabiliser la maladie. Les immunosuppresseurs, utilisés dans certains cas, modulent les réponses immunitaires excessives responsables des lésions intestinales. Les traitements biologiques, plus récents, ciblent spécifiquement les mécanismes impliqués dans l’inflammation chronique.

L’importance de l’alimentation et des ajustements nutritionnels

Un régime alimentaire adapté joue un rôle essentiel dans la gestion des maladies inflammatoires chroniques. Les nutritionnistes recommandent d’éviter les aliments irritants et de privilégier une alimentation équilibrée. Ces ajustements alimentaires permettent de réduire les symptômes et d’améliorer l’absorption des nutriments essentiels.

Le suivi régulier et les contrôles médicaux pour prévenir les complications

Un suivi médical rigoureux est indispensable pour évaluer l’efficacité des traitements et ajuster les prescriptions. Les consultations régulières permettent de détecter précocement d’éventuelles complications ou de nouvelles manifestations. Cette surveillance continue garantit une meilleure gestion de la maladie et une stabilité durable.

Frais de santé spécifiques aux maladies intestinales chroniques

Les maladies intestinales chroniques engendrent des coûts médicaux importants liés aux traitements et aux consultations spécialisées. Une prise en charge adaptée permet d’atténuer les dépenses et d’améliorer l’accès aux soins essentiels. L’anticipation des frais médicaux facilite la gestion du budget et limite les contraintes financières.

Le coût des traitements et des examens médicaux

Les médicaments prescrits pour contrôler l’inflammation nécessitent parfois des traitements prolongés ou spécifiques. Certains traitements biologiques, souvent onéreux, sont indispensables pour limiter les complications et stabiliser la maladie. Les examens médicaux réguliers, comme l’endoscopie ou les analyses sanguines, représentent une part significative des dépenses.

Les consultations spécialisées et le suivi nutritionnel

Un suivi gastro-entérologique est nécessaire pour ajuster les traitements et prévenir les aggravations. Les consultations avec un diététicien aident à adapter l’alimentation et à améliorer l’absorption des nutriments. L’accès aux professionnels de santé spécialisés reste essentiel pour optimiser la qualité de vie des patients.

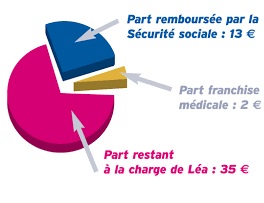

La prise en charge et les aides financières disponibles

La Sécurité sociale rembourse une partie des frais médicaux liés aux maladies intestinales chroniques. Certaines mutuelles proposent des garanties spécifiques pour couvrir les traitements et les consultations spécialisées. Les patients peuvent également bénéficier d’aides financières selon leur situation pour alléger le poids des dépenses médicales.

Garanties incontournables pour les patients souffrant de MICI

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin nécessitent une couverture santé adaptée pour assurer une prise en charge optimale. Des garanties spécifiques permettent de réduire les coûts liés aux traitements, aux examens médicaux et au suivi régulier. Une protection efficace garantit un meilleur accès aux soins tout en limitant les contraintes financières.

La couverture des traitements et des consultations spécialisées

Les patients atteints de MICI doivent bénéficier d’un remboursement intégral ou renforcé pour leurs médicaments. Certains traitements biologiques, souvent coûteux, nécessitent une prise en charge spécifique pour éviter des dépenses importantes. Les consultations chez un gastro-entérologue doivent être couvertes afin d’assurer un suivi médical efficace.

La prise en charge des examens et hospitalisations

Les analyses régulières, les coloscopies et les bilans sanguins représentent des frais médicaux incontournables pour ces patients. Une couverture santé adaptée garantit un remboursement optimal des explorations diagnostiques indispensables au suivi de la maladie. En cas d’aggravation, les hospitalisations doivent être prises en charge sans reste à payer excessif.

Les garanties spécifiques pour le confort et la qualité de vie

Les consultations diététiques, essentielles pour adapter l’alimentation, doivent être intégrées aux contrats d’assurance santé. Certaines mutuelles proposent des services d’accompagnement psychologique pour mieux gérer l’impact de la maladie. Une couverture bien adaptée améliore le quotidien et prévient les complications liées aux MICI.

Zoom sur les prestations complémentaires : analyses, examens et traitements alternatifs

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin nécessitent un suivi médical complet incluant divers examens et thérapies adaptées. En complément des traitements classiques, certaines prestations spécifiques permettent d’améliorer le confort des patients. L’accès à ces solutions dépend des garanties incluses dans le contrat de mutuelle santé.

L’importance des analyses et bilans réguliers

Les analyses sanguines permettent de surveiller l’évolution de la maladie et d’adapter les traitements. Des bilans nutritionnels sont nécessaires pour identifier d’éventuelles carences dues à une mauvaise absorption intestinale. Un suivi biologique fréquent garantit une meilleure prise en charge et évite des complications médicales.

Les examens d’imagerie pour un suivi précis

L’endoscopie digestive est indispensable pour visualiser l’état des muqueuses et détecter les lésions inflammatoires. L’IRM et le scanner sont utilisés pour examiner l’étendue de la maladie et identifier d’éventuelles complications. Une prise en charge complète de ces examens améliore le suivi et facilite l’adaptation des traitements.

Les alternatives thérapeutiques pour un meilleur confort

L’accompagnement par un diététicien permet d’ajuster l’alimentation et de limiter les symptômes digestifs. Certaines thérapies complémentaires, comme la sophrologie ou l’hypnose, aident à mieux gérer la douleur et le stress. Une mutuelle adaptée doit inclure ces prestations pour optimiser la qualité de vie des patients.

Le cadre légal : ALD (Affection de Longue Durée) et modalités de prise en charge

Les maladies inflammatoires chroniques de l’intestin sont reconnues comme Affections de Longue Durée sous certaines conditions. Cette classification permet aux patients de bénéficier d’une prise en charge renforcée pour leurs soins médicaux. L’ALD garantit une meilleure couverture des traitements et des consultations spécialisées.

La reconnaissance en ALD et ses avantages pour les patients

L’inscription en Affection de Longue Durée est accordée après validation par un médecin-conseil de l’Assurance Maladie. Cette reconnaissance permet d’obtenir un remboursement intégral des soins directement liés à la pathologie. Les traitements coûteux, les examens de suivi et les consultations médicales sont pris en charge à 100 %.

Les démarches administratives et l’obtention du protocole de soins

Le médecin traitant établit une demande d’ALD en détaillant les soins nécessaires pour la prise en charge. Une fois validé, le protocole de soins garantit l’accès aux remboursements sans avance de frais pour les actes médicaux. Ce document doit être régulièrement mis à jour afin d’assurer une continuité des droits.

L’impact sur le quotidien et les solutions complémentaires

L’ALD permet de limiter le reste à charge, mais certaines dépenses peuvent nécessiter une mutuelle complémentaire. Les patients doivent vérifier les garanties souscrites pour couvrir les soins non remboursés par l’Assurance Maladie. Une protection adaptée contribue à une meilleure gestion des coûts liés aux maladies intestinales chroniques.